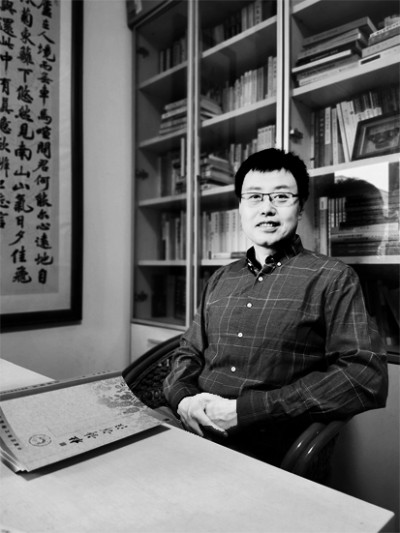

魏景波 陜西師范大學(xué)文學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,主要從事唐宋文學(xué)的科研與教學(xué)工作。兼任中國杜甫研究會理事,教育部“國培計(jì)劃”中小學(xué)名師領(lǐng)航工程陜西師范大學(xué)基地專家,陜西文化資源開發(fā)協(xié)同創(chuàng)新中心研究員。發(fā)表學(xué)術(shù)論文四十余篇,著有《宋代杜詩學(xué)史》,主持教育部人文社科基金規(guī)劃項(xiàng)目等各類科研項(xiàng)目若干。

西安大明宮國家遺址公園。資料圖片

陜西西安臨潼的唐代梨園遺址博物館。陳玉宇攝/光明圖片

清《晚笑堂畫傳》中的李白像。資料照片

古都長安是唐王朝的政治與文化中心,也是唐代文學(xué)的創(chuàng)作與傳播中心。唐詩里有大量歌詠描寫長安的名篇佳作,長安也見證著唐代詩人的生活軌跡與文學(xué)活動。可以說,一千三百年前的唐代長安城,處處洋溢著詩歌的芬芳。古都長安與唐代文學(xué)的關(guān)聯(lián)問題,是一個邊界非常寬泛、內(nèi)涵極為豐富的學(xué)術(shù)命題,牽涉很多不同的側(cè)面。我們今天講座的時間有限,無法把這個話題充分展開,所以僅僅選取社會空間與文學(xué)傳播這個比較小的角度,從“社會空間”的角度,探討一下長安城的唐代文學(xué),主要是唐詩的情況。

所謂“社會空間”,指人們通過群體活動所建構(gòu)的生活與文化空間。長安的社會空間,常常被唐代詩人寫進(jìn)詩中。白居易有一首詩《登觀音臺望城》:“百千家似圍棋局,十二街如種菜畦。遙認(rèn)微微入朝火,一條星宿五門西。”觀音臺即南五臺主峰,在長安城南不遠(yuǎn)處。詩寫凌晨登觀音臺俯瞰長安所見,四句詩寫了三個空間,分別寫到郭城、皇城與宮城。“百千家似圍棋局”,寫外郭城整齊劃一如棋盤,橫平豎直。“十二街如種菜畦”,寫皇城主要的十二條街橫平豎直如同菜地的畦隴;“遙認(rèn)微微入朝火,一條星宿五門西”,寫凌晨百官赴大明宮上朝情景。所謂“五門”,指大明宮南面以丹鳳門為中心的五座城門。

唐代的長安城是一座面積達(dá)八十四平方公里的壯麗京城,根據(jù)文化內(nèi)涵與外部表征的不同,可區(qū)分成政治禮儀、宗教信仰、商業(yè)貿(mào)易、園林游賞、起居生活等不同的社會空間形態(tài),這些都為唐代文學(xué)研究提供了特殊的視角。唐代雖然已有雕版印刷,但主要用于印制佛經(jīng)與皇歷,當(dāng)時的文學(xué)作品傳播,主要還是依靠手抄和傳唱,因而詩歌傳播與地域空間的關(guān)系顯得尤為密切。因此,能否位處長安文化中心,對于唐代詩人的詩名和詩作流傳至關(guān)重要。在唐代長安不同的社會空間與文化圈層中,詩歌傳播呈現(xiàn)不同的路徑與面貌。由此形成了功能不同的三重文化圈:宮廷文化圈、士人文化圈和市民文化圈。唐詩是流動于各個圈層之間最活躍的文化元素。三重文化圈既相互獨(dú)立又互為關(guān)聯(lián),帝王的好尚是傳播的重要助推,士人的風(fēng)尚是傳播的主體,庶民的喜好為唐詩傳播起到助推作用,文人雅集和音樂傳唱又是最有代表性的傳播方式。考察長安社會空間與文學(xué)傳播的關(guān)系,既可為唐代文學(xué)研究打開一個新的視角,也可為長安古都文化的研究拓展一個新的側(cè)面。

唐詩傳播中心

唐代的長安城不僅是唐王朝的國都,而且是東亞地區(qū)的國際化大都市,來自日本的遣唐使與留學(xué)生漂洋過海來到大唐,來自中亞和西域的使者和商幫踏著絲路駝鈴經(jīng)過萬里風(fēng)沙會聚長安。而對于唐代文人來說,能夠奔赴長安、名動京師幾乎是所有文人曾經(jīng)的夢想。在長安成功,詩人的身價和聲望會倍增;相反,處于長安之外,其詩名影響會受到很大局限。對唐代詩人而言,無論在文學(xué)還是政治上,長安都是一個特殊的社會文化空間,如卿云《長安言懷寄沈彬侍郎》所謂“生作長安草,勝為邊地花”。對唐代詩人而言,無論在文學(xué)還是政治上,長安都是一個特殊的社會文化空間,美國學(xué)者宇文所安在論及初唐長安的京城詩時也注意到這一點(diǎn):“七世紀(jì)前半葉的詩人在長安面前驚嘆不已,它是偉大的城市,是當(dāng)代的奇觀,是大唐帝國威力的生動證明。在長安任職意味著成功,展示了希望,在其他地方做官則表明失敗。”

長安城既有龐大的詩歌創(chuàng)作群體,也有比較高明的讀者隊(duì)伍,唐代的官吏和候補(bǔ)官吏群體中能詩者數(shù)量龐大。據(jù)杜佑《通典》記載,開元時期中央衙署有流內(nèi)官兩千六百多人,胥吏三萬五千多人。每年進(jìn)京趕考的人數(shù),僅進(jìn)士科即有上千人甚至數(shù)千人之多。當(dāng)然,這些數(shù)字在唐代近三百年時間里有些變動,后期官僚機(jī)構(gòu)會更加膨脹。此外,還有數(shù)千乃至上萬的進(jìn)京銓選的“選人”群體,而門蔭入仕者多有“詩書傳家”的家風(fēng)熏陶,例皆能詩。因而,詩歌在長安具有絕佳的傳播效果,《唐才子傳》記載晚唐詩人趙嘏事跡時說“一日名動京師,三日傳滿天下”,可以視為對長安唐詩傳播最形象的概括。

很多詩人的成名是因?yàn)槠湓妭饔陂L安,得到了長安文化圈的認(rèn)可,比如所謂“吳中四士”,雖為來自吳中的江南才子,《舊唐書》記載他們四個人“俱以吳、越之士,文詞俊秀,名揚(yáng)于上京”,上京就是指長安。“吳中四士”雖然來自江南,卻是在長安成名的。在史料文獻(xiàn)中,從初盛唐至中晚唐,“名動京師”的例證可謂比比皆是:初唐貞觀的王義方,后來官拜御史臺侍御史,劉肅《大唐新語》卷八說他:“博學(xué)有才華,杖策入長安,數(shù)月,名動京師。”再如中唐時期著名的詩僧靈徹上人,《唐才子傳》說他:“貞元中,西游京師,名振輦下。”輦下指的就是京城之中。

盛唐詩壇著名詩人王維和李白更是兩個顯例。王維年未弱冠即來長安,為宗室岐王和玉真公主所賞知,很快融入長安文化圈,年少即得大名,《舊唐書·王維傳》記載:

維以詩名盛于開元、天寶間,昆仲宦游兩都,凡諸王、駙馬、豪右、貴勢之門,無不拂席迎之,寧王、薛王待之如師友。

王維很早進(jìn)入長安,并長期生活于此,活躍于長安各個文化圈層,從宮廷政治空間到街市坊里空間,長安文化的主要方面都呈現(xiàn)在他的詩中。他的詩歌充滿了流行于當(dāng)時的“長安趣味”,從而成為“一代文宗”。李白與王維同齡,但僻居蜀地,出蜀后又長期漫游于荊楚吳越等地,開元間入長安求仕無果,直到天寶元年才被征召入京。他的一朝榮寵,比王維晚了二十多年。而且在京供奉翰林名為三個年頭,實(shí)則不足二載,旋即被“賜金還山”,離開長安,繼續(xù)東游,李白在長安不過是短期過客,曇花一現(xiàn)。因而當(dāng)時他在長安詩壇的影響,遠(yuǎn)不及王維。

唐代交通發(fā)達(dá),館驛遍布全境,據(jù)《唐六典》載:“凡三十里一驛,天下凡一千六百三十有九所。二百六十所水驛,一千二百九十七所陸驛,八十六所水陸相兼。”這一交通網(wǎng)實(shí)際上也是詩歌的傳播網(wǎng)。作為詩歌版圖中心的長安,也是唐詩傳播網(wǎng)絡(luò)的中心和樞紐。

白居易正是借助長安的傳播平臺,一躍成為當(dāng)年的科考明星。他在給好朋友的書信《與元九書》中曾經(jīng)不無得意地自夸:“十年之間,三登科第,名落眾耳,跡升清貫,出交賢俊,入侍冕旒。”正因如此,白氏文名成于長安,又自長安傳至鄉(xiāng)野:“自長安抵江西三四千里,凡鄉(xiāng)校、佛寺、逆旅、行舟之中,往往有題仆詩者;士庶、僧徒、孀婦、處女之口,每有詠仆詩者。”元白于通州與江州間的唱和之作“江南人士,傳道諷誦,流聞闕下,里巷相傳,為之紙貴”(《舊唐書·元稹傳》),二人唱和詩由江南傳至長安,長安既是終點(diǎn),是傳播之目的地,又是再次傳播的新起點(diǎn)。

傳播的實(shí)質(zhì)是跨越時空的信息共享,唐詩沿著驛路從地方傳到京城,又以京城為起點(diǎn),傳到更遠(yuǎn)之處,中原以外的邊疆藩國乃至東亞各國,都可找到以長安為中心傳播唐詩的痕跡。白居易為元稹所撰墓志銘序稱:“自六宮、兩都、八方至南蠻、東夷國,皆寫傳之,每一章一句出,無脛而走,疾于珠玉。”可見元稹詩歌影響力已在萬里之外。日本遣唐使十三次來唐,長安是必至之所,他們在帶走科技文化的同時,也把唐詩傳到了海外。可以說,在唐代已建立起了以長安為中心的詩歌傳播體系。通過交通館驛和人口流動,由點(diǎn)及線,由線及網(wǎng),通過種種渠道,把唐詩傳播至中原之外邊荒之地,乃至流向異域海外。

宮廷空間與唐詩傳播

從初唐至晚唐,唐代歷朝帝王多雅好詩文,成為文學(xué)傳播的重要助力。唐代帝王的好尚對于唐詩的傳播與興盛起著至關(guān)重要的作用。唐詩佳作通過各種途徑傳至深宮,又由于帝王的喜好而流播京城。宮廷作為政治禮儀空間,既是詩歌傳播鏈條的終點(diǎn),也是再次傳播的起點(diǎn)。對這一現(xiàn)象,明人胡震亨稱:“唐人詩集,多出人主下詔編進(jìn)。如王右丞、盧允言諸人之在朝籍者無論。吳興晝公,一釋子耳,亦下敕征其詩集置延閣。更可異者,駱賓王、上官婉兒,身既見法,仍詔撰其集傳后,命大臣作序,不泯其名。重詩人如此,詩道安得不昌!”指出帝王不僅參與作詩酬唱,也參與了編集、評賞、傳播等環(huán)節(jié),幾乎參與了京城詩歌活動的全過程。所謂“更可異者”,表面上似有不解,實(shí)則折射出胡氏站在明人立場上,對唐詩繁盛的艷羨,因而有唐代“詩道安得不昌”感嘆。

唐代開國伊始,大亂初定,即顯示出文治燦然的不俗氣象。唐太宗自稱“雖以武功治天下,終當(dāng)以文德綏海內(nèi)”(《舊唐書·音樂志》),登基之前,即和秦王府十八學(xué)士時有唱和。貞觀年間,更以帝王之尊,成為宮廷詩歌沙龍的主持者。《全唐詩》的編者認(rèn)為他是開一代文風(fēng)的人,評之“初建秦邸,即開文學(xué)館,召名儒十八人為學(xué)士。既即位,殿左置弘文館,悉引內(nèi)學(xué)士,番宿更休。聽朝之間,則與討論典籍,雜以文詠。……有唐三百年風(fēng)雅之盛,帝實(shí)有以啟之焉”,太宗朝以君臣唱和為主要形式的文化沙龍,對唐詩在長安的傳播功勞甚大。作為一代封建王朝英主的太宗也為繼體諸君開了先例,后來諸帝多有詩歌問世。

比之太宗朝,高宗武后兩朝對文藝的重視程度,有過之而無不及。宮廷文化沙龍的人數(shù)規(guī)模、熱度氛圍也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過貞觀時期。其時沈宋等往往在這種詩歌沙龍中一舉奪魁,在宮廷氛圍中成長為當(dāng)時一流詩人。至中宗朝,君臣之間,游宴賦詩,幾乎到了瘋狂程度。中宗景龍年間,據(jù)考證,從景龍二年至四年,大型詩歌活動達(dá)到七十余次。臣子在君王眼中,不僅是僚屬,更是詩友,這些游宴活動為詩歌傳播和近體詩的成熟提供了最佳的平臺。

玄宗是文藝全才,加以開元年間政通人和,尤重文士,因此其在位時期是長安詩壇的黃金時期。在玄宗的倡導(dǎo)下,君臣共同參與的大型詩歌活動屢有出現(xiàn),長安的唐詩傳播亦可為“一時之盛”。

中唐之后,代宗有感于安史之亂大亂底定,開始有意識重用文臣。其后德宗亦好文,史載“每年征四方學(xué)術(shù)直言極諫之士,至者萃于闕下,上親自考試,絕請托之路。是時文學(xué)相高,當(dāng)途者咸以推賢進(jìn)善為意。上試制科于宣德殿,或下等者,即以筆抹之至尾。其稱旨者,必吟誦嗟嘆;翊日,遍示宰相學(xué)士,曰:‘此皆朕之門生。’公卿無不服上精鑒”(《唐語林·賞譽(yù)》),得意之情,溢于言表,儼然詩壇盟主。《唐才子傳》載:

德宗時,制誥缺人,中書兩進(jìn)除同,御筆不點(diǎn),再請之,批曰:“與韓翃”。時有與翃同姓名者為江淮刺史,宰相請孰與,上復(fù)批曰:“春城無處不飛花韓翃也”,俄以駕部郎中知制誥。

此條實(shí)為因詩得官的佳話。韓翃此詩經(jīng)德宗金口玉言的“欽點(diǎn)”,輔以本事之傳播,遂致身價倍增。

元白的詩歌都曾為帝王所激賞,元稹去世時,白居易為其所作墓志銘序說:“公凡為文,無不臻極,尤工詩。在翰林時,穆宗前后索詩數(shù)百篇,命左右諷詠,宮中呼為‘元才子’。”白居易去世時,當(dāng)時唐宣宗李忱剛剛即位,作《吊白居易》詩:“綴玉聯(lián)珠六十年,誰教冥路作詩仙。浮云不系名居易,造化無為字樂天。童子解吟長恨曲,胡兒能唱琵琶篇。文章已滿行人耳,一度思卿一愴然。”詩歌充分表達(dá)了對白居易詩歌的欣賞與喜愛。尤其“童子解吟長恨曲,胡兒能唱琵琶篇”一聯(lián),說明白居易詩傳播范圍之廣,影響之大。

士人交游與唐詩傳播

詩歌是最為簡約而精粹的文學(xué)樣式,在某種意義上,作詩是一種對閱讀的期待。唐代作為中國古典詩歌的高光時刻,詩人創(chuàng)作之時,多有尋覓知音的迫切愿望,存有對潛在讀者的期待,因而,唐朝文人多具有強(qiáng)烈的傳播意識與傳播動機(jī)。宋之問《祭楊盈川文》宣稱:“自古皆死,不朽者文。”杜甫對自己的詩歌傳播也頗為自信,在《奉贈韋左丞丈二十二韻》中說韋濟(jì)“每于百僚上,猥頌佳句新”。白居易在江州時編輯自己詩集,有詩宣稱“世間富貴應(yīng)無分,身后文章合有名”,都對詩名遠(yuǎn)播充滿了期待。

唐代長安擁有百萬人口,是唐帝國最大的城市。對唐詩而言,長安的社會空間云集了文化素質(zhì)較高的讀者群,是唐代詩人獵取功名與詩酒雅集的雙重舞臺,也是詩歌最為理想的傳播空間。長安分布著眾多的佛寺、道觀、園林、亭臺,乃至于街衢坊里等,是文人活動的公共社會空間。以文化景觀為中心,構(gòu)成了詩酒唱和的雅集空間和傳播平臺。文人雅集作為一種特殊的傳播方式,屬于點(diǎn)對點(diǎn)的精準(zhǔn)傳播,傳播效果非常顯著。

比如大慈恩寺作為當(dāng)時的長安城東南名勝,是士人雅集的文化空間,當(dāng)時除了在塔上題詩,寺里還提供“詩板”供人題詩,并加以收藏。在科舉文化中,“雁塔題名”是新科進(jìn)士的榮耀,白居易就曾有兩句詩“慈恩塔下題名處,十七人中最少年”,寫貞元十六年(公元800年)那一年考中了十七位進(jìn)士,他是其中最年輕的,感覺無比自豪。其實(shí)白居易是772年出生,那一年已經(jīng)二十九歲了。唐代有“三十老明經(jīng),五十少進(jìn)士”的說法。二十九歲在唐代士人進(jìn)士及第年齡中,仍是非常年輕的。再比如天寶十一載(752年)一個秋高氣爽的日子,高適、岑參、儲光羲、薛據(jù)和杜甫五位詩人同時登上大雁塔,看到風(fēng)景如畫,關(guān)中風(fēng)光盡收眼底,就分別寫下詩歌。流傳至今的有四首,除了薛據(jù)的詩失傳了,其余四個人的詩都流傳至今。我們比較這四首詩,杜甫的詩《同諸公登慈恩寺塔》寫得最好。其中“秦山忽破碎,涇渭不可求。俯視但一氣,焉能辨皇州”這幾句通過登臨高塔的見聞與感想,委婉地折射出當(dāng)時在歌舞升平掩蓋之下的政治危機(jī),表達(dá)了詩人對政治時局的憂慮和感慨,其他三人的詩都缺乏這種思想深度。所以雖然五個人同時登上塔頂賞景作詩,雖然他們站在同一個“地理高度”上,但他們并非站在同一“心理高度”上,杜甫在精神高度上站得更高、看得更遠(yuǎn)。

這次五位詩人同登慈恩寺賦詩,是長安城文人日常雅集一個代表性個案。這樣的雅集不僅發(fā)生在公共園林,也出現(xiàn)在皇宮與朝堂之上。唐肅宗乾元元年(758年)春的一次四人雅集,這次杜甫也參加了。賈至、王維、岑參與杜甫在大明宮同朝為官,四人互為酬唱,同時留下“早朝大明宮”之作,可視為宮廷政治空間的文人雅集。這四位當(dāng)朝的士大夫,既是同列,又是詩友,當(dāng)時賈至官拜中書舍人,是中書省的重要官職,負(fù)有“代天下立言”的重要責(zé)任,在四人中官位最高。所以他先寫下一首《早朝大明宮呈兩省僚友》,這是唱和詩中的原唱,繼而王維、岑參和杜甫皆有和作,四位詩人的作品都流傳至今。一千多年來,古代的詩評家一直熱衷于討論這四首詩的優(yōu)劣,如明代胡震亨《唐音癸簽》便稱“右丞擅場,嘉州稱亞”,施補(bǔ)華《峴傭說詩》認(rèn)為“以岑參為第一”,盡管詩評家和讀者的口味可能有所不同,各有偏愛,但比較多的意見認(rèn)為,王詩和岑詩相對而言略勝一籌,可謂并列第一,賈詩第三,杜詩墊底。

至于唐代文學(xué)史上著名的文學(xué)流派與文學(xué)集團(tuán),其形成過程也離不開長安的社會空間。初唐四杰、文章四友、吳中四士、大歷十才子、元白詩派、韓孟詩派、咸通十哲等,多因在長安雅集唱和而得名。

唐代文士干謁成風(fēng),地位崇高的政壇與文壇前輩也樂于提攜后輩文人,留下很多佳話,這也可看作特殊形式的文壇雅集與詩歌傳播。晚唐孟啟《本事詩·高逸》記載:李白初到長安,住在旅店。詩壇前輩賀知章知道后去見他,請求李白出示自己的詩文。李白拿出自己所寫的《蜀道難》,賀知章讀了之后,連聲贊嘆,并送給李白一個雅號“謫仙人”。所謂“謫仙”,就是說李白其人其詩不同凡響,乃是天上的神仙下到了凡界。于是,賀知章解下身上佩帶的金龜換酒,與李白大醉而歸。由于賀知章的影響力,時間不長,李白就名動京師,他的作品引得“長安紙貴”。

舉子們?yōu)榱税裆嫌忻M(jìn)京后多方結(jié)交名公貴人,向他們投獻(xiàn)詩文以求賞識,謂之行卷。據(jù)五代王定保《唐摭言》記載,大詩人白居易進(jìn)京趕考時,曾向官拜著作郎的文壇前輩顧況行卷。顧況生性詼諧,喜開玩笑,由于翻開詩卷時,首先看到的是白居易的姓名,就和年輕人開玩笑說:“長安百物貴,居大不易。”長安作為唐代的超一線城市,生活成本很高,要想“居”住下來很不容“易”。然而翻開詩卷讀到《賦得古原草送別》中的兩句:“野火燒不盡,春風(fēng)吹又生。”顧況擊節(jié)贊嘆:“有句如此,居天下有甚難!老夫前言戲之耳。”于是盡力提攜,使白居易很快名震長安。其實(shí)這個材料本身是大有問題的,據(jù)專家考證,白居易初進(jìn)京的時候,顧況已貶官饒州,在饒州和蘇州一帶活動,當(dāng)時其人并未在長安。不過,這則故事經(jīng)過《幽閑鼓吹》《唐摭言》《全唐詩話》《唐語林》等書的輾轉(zhuǎn)傳抄,細(xì)節(jié)越來越豐富。“好事者”在傳播這個故事時,把地點(diǎn)放在長安,也說明在當(dāng)時人眼中,長安才是發(fā)生這類文壇軼事最合適的地方,因?yàn)樘拼拈L安擁有詩歌的高端讀者群,也擁有最具影響力的文壇“輿論領(lǐng)袖”。按照現(xiàn)在新聞傳播學(xué)的觀點(diǎn),傳播者對信息價值有所謂“增殖效應(yīng)”。信息實(shí)質(zhì)上并不僅僅取決于自身價值的大小,傳播者的社會等級在很大程度上影響其傳播的力度。唐代長安城云集了社會等級較高的傳播者,對唐詩傳播產(chǎn)生了巨大的增殖效應(yīng)。

唐詩在長安的音樂傳播

唐詩有很多篇章是所謂聲詩,可以和樂而歌。聲詩傳唱的空間從宮廷教坊到士大夫階層,再到市井藝人,涵蓋了官方與民間,傳播的層面極其廣泛。在唐代長安這種百萬人口的大都市中,以娛賓遣興的娛樂方式傳唱詩歌是唐詩傳播的重要路徑,口耳相傳是庶民階層傳播詩歌的重要方式。

在人口密集的特定區(qū)域,口頭傳播是一種更為高效的方式,通過歌舞等表演活動,讓詩歌插上音樂的翅膀,從書齋走向市井,可以在人口密集的社會空間傳播久遠(yuǎn)。與書面?zhèn)鞑ハ啾龋魳穫鞑サ乃俣雀欤瑐鞑サ姆秶哺鼮閺V泛。在抄本時代,書面?zhèn)鞑ヒ苍S是點(diǎn)對點(diǎn)的傳播,而口頭傳播卻可以實(shí)現(xiàn)公眾場合的一傳多,因而效果特別明顯。據(jù)辛元房《唐才子傳》記載,康洽“工樂府詩篇,宮女梨園,皆寫于聲律。玄宗亦知名,嘗嘆美之”,王之渙“每有作,樂工輒取以被聲律”,李益“風(fēng)流有詞藻,與宗人賀相埒,每一篇就,樂工賂求之,被于雅樂,供奉天子”,即為長安唐詩音樂傳播的例子。

王維之所以能主盟長安詩壇,除了長期生活于長安,詩風(fēng)體現(xiàn)京城詩的趣味外,他的詩以樂章的形式演唱于王公府第,應(yīng)當(dāng)是一個重要的原因。《舊唐書·王維傳》載:“代宗時,縉為宰相。代宗好文,常謂縉曰:‘卿之伯氏,天寶中詩名冠代,朕嘗于諸王座聞其樂章。今有多少文集?卿可進(jìn)來。’”可見代宗對于王維的冠代詩名,印象最深者首先是聽聞而來。王維的名作《送元二使安西》原為送別之詩,被樂工譜為《渭城曲》,又名《陽關(guān)曲》《陽關(guān)三疊》,成為離席祖筵必唱之曲,凡長安送別皆歌此曲,傳唱不衰。至中晚唐更為流行,白居易常聽此曲,謂“相逢且莫推辭醉,聽唱陽關(guān)第四聲”,李商隱也曾經(jīng)“斷腸聲里唱陽關(guān)”,其后歷元、明、清,一直傳唱至今,可以說是名副其實(shí)的“千古絕唱”。

任半塘先生《唐聲詩》云:“蓋聲詩在唐,不僅表現(xiàn)于自發(fā)之街陌歌謠、邊戍唱嘆、筵間酒令、柩前挽歌而已,亦不限于在宮廷儀式或士大夫生活中始于樂舞有制作,有欣賞;猶賴市井廛中之伎藝人,運(yùn)其智慧與經(jīng)驗(yàn),不斷勞動創(chuàng)作,演變出許多新體,充分流行于民間,以益蔚成此業(yè)之繁榮。”可見聲詩傳唱的空間,從宮廷到士大夫階層,再到市井藝人,涵蓋了官方與民間,傳播的層面極其廣泛。自高祖武德時宮中即設(shè)教坊,玄宗開元三年又置左右教坊,天寶時復(fù)置梨園,這些宮廷官方的樂舞機(jī)構(gòu)亦演唱詩歌,在唐詩的音樂傳播中起了重要作用。

“旗亭畫壁”即講述梨園唱詩之事,旗亭指酒樓,畫壁指歌女唱詩而作記號。據(jù)唐人薛用弱《集異記》卷二載,開元年間冬日天寒微雪之時,詩人王昌齡、高適、王之渙同到酒樓小酌,忽逢梨園歌女和樂唱詩。三人避席觀看,暗中約定畫壁記數(shù),歌女唱誰詩多者即為優(yōu)勝。歌女先演唱了王昌齡《芙蓉樓送辛漸》、高適《哭單父梁九少府》,接著又唱王昌齡《長信秋詞五首》(其三),并未演唱王之渙詩。王之渙即說這些歌女皆“潦倒樂官”,所唱皆“下里巴人”之詞。指著歌女中氣度最佳者說必唱己詩,后果然演唱其《涼州詞》,三人皆大笑。歌女伶官得知緣故后,請三位詩人上座,待以美酒佳肴,三人大醉而歸。當(dāng)然,這則詩壇軼事本身,經(jīng)過學(xué)者考證,已被證偽,因?yàn)槿辉娙穗m然先后都來過長安,但并未在同一時間有過聚首。但是偽材料中蘊(yùn)含著真信息,這反映了三位詩人的作品傳唱一時,唐詩在長安通過音樂傳播也蔚為風(fēng)尚。

就傳播的方式看,唐詩在長安的流布主要靠文士之間的詩歌交往和樂工歌伎的傳唱,這種詩歌交往和傳唱涉及長安社會各個階層。當(dāng)然,除音樂傳播之外,題壁傳播也是唐詩發(fā)表的流行方式。長安城里朝堂之上、寺觀之中、坊里宅門,都是詩歌題壁的重要空間,個中情形更為復(fù)雜,今天我們就不展開講述了。

文學(xué)活動本身包含了創(chuàng)作、傳播、評價與接受等要素,傳播作為活躍的因素,滲透在文學(xué)活動的全過程,所以,從某種意義而言,唐都長安的詩歌史,實(shí)際上也可看作一部詩歌的傳播史。

關(guān)于我們? 合作推廣? 聯(lián)系電話:18901119810 ??010-88824959 ??詹先生 ??電子郵箱:zht@china.org.cn

版權(quán)所有 中國互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 京ICP證 040089號-1? 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 ??10120170004號 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證號:0105123